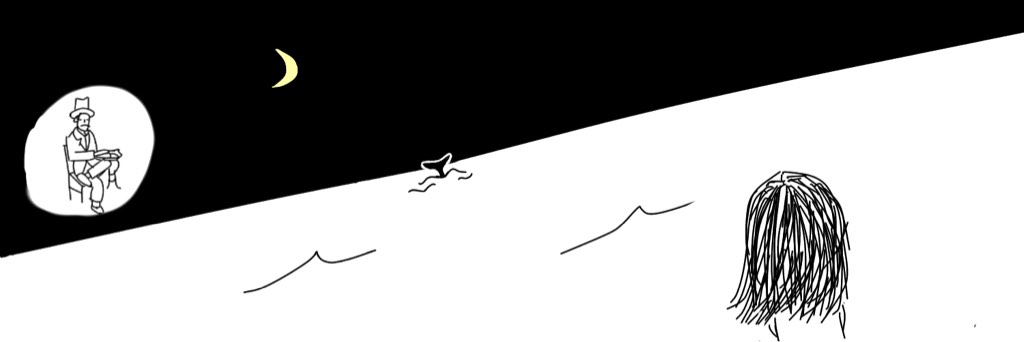

ポルトガルより遥か西。

まさにタイトルそのままの、「島とクジラと女をめぐる断片」の重なり。原題そのままだと「ピム港の女」らしいけど、訳者の須賀敦子さんがこんな想いで『島とクジラと女をめぐる断片』とした。

「港と女」というありふれた組み合わせから逃げたかったのと、クジラや島の話が表題から落ちてしまうのが惜しかったからである。-『島とクジラと女をめぐる断片』(河出文庫)訳者あとがきより

島というのは、ポルトガル沖から西へ約1000キロ(資料によって微妙に違う)の大西洋に浮かぶ群島、アソーレス(アゾレス)諸島のこと。この本では、タブッキ自身が訪れ見聞したことや島にまつわる歴史的記録から生まれた話、アソーレス諸島出身のある詩人の話…などなどが断片的に語られる。

ポルトガルに行ってみたいなあ、とは前から思っていたんだけど(ペソアの銅像見たいし博物館も行きたい)、これ読んでアソーレス諸島について調べてたらこちらも行ってみたくなった(まぁこっちもポルトガルだけど)。世界遺産でもあるテルセイラ島のアングラ・ド・エロイズモとか、あと、クジラとか。

因みにアソーレス諸島の「地域の標語」は

Antes morrer livres que em paz sujeitos

平和の中で隷属するならば自由人として死ぬ

僕も何かに屈せず自由に生きたい。でも平和がいいな、とも思う。

さあ記憶と幻想を辿るアソーレス諸島の旅へ。

- 作者:タブッキ,アントニオ

- 発売日: 2018/03/03

- メディア: 文庫